服务导航

燕园译者的书房“三重境”——走进范晔的书房

2023-11-22

加西亚·马尔克斯的《百年孤独》有这样一个情节,堂费尔南多“一天大部分时间都关在书房里”,自该书第一个正式授权的中译本问世,12年间已再版122次,影响了一代中国作家与读者;而对于译者范晔而言,翻译的因缘际会正始于其北大西班牙语的为学与为师。

就像堂费尔南多一样,文学和阅读也成为范晔的日常生活和学术研究中极为重要的一部分;这位集读者、译者、作者于一身的北大西语系老师,用书籍开拓出工作、栖息和赏玩的“三重境”,从布宜诺斯艾利斯到巴黎,从波哥大到马孔多,光怪陆离又曲径交叉的路途终点,正是范晔的书房。

西班牙和拉丁美洲文学:范晔书房的两块重要拼图

范晔家没有独立的书房,但书籍几乎摆入每个房间,因此或许也可以说,范晔家中无处不是书房。书籍最集中处在客厅,匀实地铺满三面墙,书架顶天立地,原木的颜色,让人想起拉丁美洲的草泽与旷野。

范晔被称为“拉美文学头号迷弟”,西语美洲文学类书籍占据其书架的半壁江山。而作为“译书成为买书的借口”的实践者,范晔在书架中划出特定的区域放置其所翻译过的作家的相关书籍,包括科塔萨尔、马尔克斯、波拉尼奥、卡夫雷拉·因凡特等。“马尔克斯有关的书籍一排放不下,所以就拐了弯。”

“加西亚·马尔克斯《百年孤独》的译者”是范晔最为人熟知的身份;而论翻译该书的机缘,则始于其进入北大西班牙语专业系的那一刻。1995年,范晔在地坛的高考咨询会上受到赵振江老师“拉美文学大有可为”的鼓舞,选择西班牙语作为自己的专业,并在北大完成了本科至博士阶段的学习。2008年,留校任北大教师仅两年有余的范晔远赴西班牙担任格拉纳达孔子学院的中方院长,并在此完成了其第一部正式出版的译著——阿根廷作家胡利奥·科塔萨尔的短篇小说集《万火归一》;此书问世后仅一年,范晔便接到了试译《百年孤独》的邀请,并最终成为其翻译生涯的锚点。

2008年10月,范晔在格拉纳达家中,为孔子学院的开幕式“难得穿一回正装”

《百年孤独》书影

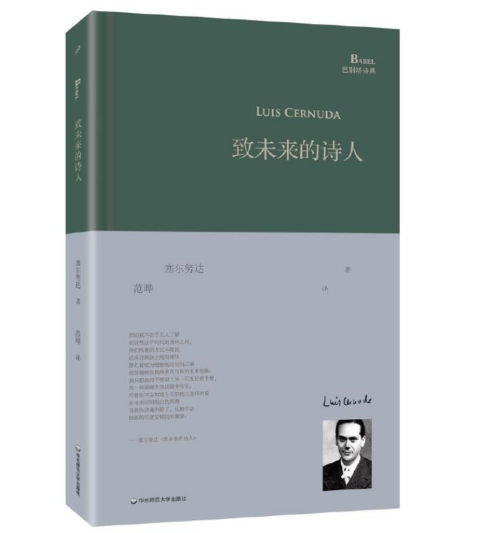

这部畅销书让更多读者和西语文学翻译者认识了范晔,他也曾坦言“《百年孤独》改变了我的生命”,而现在,这部分生长出更丰富的秩序,此后数年,其又翻译了科塔萨尔《克罗诺皮奥与法玛的故事》(2012)、西班牙诗人路易斯·塞尔努达《致未来的诗人》(2015)、智利诗人罗贝托·波拉尼奥《未知大学》(2017,合译)、古巴作家吉列尔莫·卡夫雷拉·因凡特《三只忧伤的老虎》(2021)等多部西语美洲文学作品。范晔在书房中留了一个四四方方的书格来存放自己的译著和创作,并将之视为自己著述生涯的“进度条”:“我的第一本书是2009年出版的,我想再过十年,可能差不多就能放满。”

不过,对于北大学生而言,范晔更重要的身份则是万搏官方网站,万搏wanbo(中国)西葡意语系主任。他的书房中专门辟出一个区域,放置西班牙语及欧洲文学经典,如《堂吉诃德》的中文译本则有七八种之多,也正是出于授课时带领学生进行对读和参照的需要。

作为国内最早的专业点之一和目前国内唯一拥有“西班牙语文学”方向博士生导师的专业,北大西班牙语始终具有文学翻译和研究的传统,并产生了两位鲁迅文学奖文学翻译奖得主——赵振江教授、路燕萍老师,这也正是范晔自入学始便进入的学术语境,也成为他自觉体认和沿承的学脉。2006年,范晔留校任教并逐步接手了西班牙语专业主干课程“西班牙文学史和文学选读”“拉美文学史和文学选读”“西语国家诗歌”的授课工作,他一方面继承了沈石岩、赵振江等前辈教师从直接进入具体文本翻译进行学习的授课方式,同时又拈出如“诗歌·死亡”“诗歌·动物”等主题,遴选古今西班牙和西语美洲不同风格的诗歌百余首,并对西班牙语诗歌研究中的一些重要问题进行讨论,通专结合的同时,也让课程的讲授在一代代老师的接力传承中不断丰富其形式,受到同学们的欢迎。

关于范晔的课堂,最被传为佳话的是他曾把文学史课堂“搬”到石舫上,带领学生在春天的未名湖边读诗:“文艺复兴文学中常见一个古老的‘乐土’(Locus amoenus)主题,那是绿树成荫、芳草鲜美、清波如镜的所在。我觉得未名湖恰好满足了这样的条件,它就是16世纪诗歌中的理想乐土。而燕园少年春衫薄,石舫见证了一代代学子的青春,又暗合了‘惜时’(Carpe diem)的主题……”

范晔提示他的学生们,要用全部知识、身心和人生阅历来读诗;而在湖畔漫步,讨论诗歌、爱情与理想的岁月,是青春中“一倍惜年华”闪光时分,也正蕴含着他想传递给学生的感动。

书房是“地图”“玩具房”和“故乡”

书房对范晔来说绝不仅于贮藏书籍之所,更是他的精神憩息之地。他曾经将书房比作浓缩的“人·岁月·生活”,书房中容纳了广大的时空,也记录下范晔的求知方向、兴趣领域和成长历程;更重要的是,书房之于范晔,还是一份“友情地图”,纸页间的标记和批注,则是他珍视的轨迹与坐标。《百年孤独》出版后,范晔的朋友诗人匙河、包慧怡等在书中作了手写批注甚至勘误,范晔听说后,马上兴奋地请求用一本新书“换”对方手中被翻得边缘磨毛的“批注本”,友人的批点,小到因语感不合而删除一个“了”字,大到对情节的品评、乃至联想到其他作品文本,无一不被范晔仔细阅读,其中很多意见也被其采纳并应用于《百年孤独》此后的修订本中。

友人匙河“评点版”《百年孤独》

每本进驻范晔书房的书,都关联一段丰饶的记忆。其中有代表性的是一本由作者签名并题词的诗集,它来自西班牙诗人、圣费尔南多皇家美术学院通讯院士何塞·克雷多-马特奥斯的赠予。2008年,范晔正在西班牙格拉纳达孔子学院负责筹办各类交流讲座和活动,彼时马特奥斯已年近八旬,却欣然应允从巴塞罗那专门飞到格拉纳达为孔子学院开设讲座,这让范晔深为感动。马特奥斯认为自己受到中国古诗的影响,他笔下的山河、树与“地平线和风”等充满了对中国古典诗歌意境的想象,在《给李白的信》一诗中,他写道:“春天生长/在冬天里。/你微笑着,创造/无用的美好”。

但有趣的是,这位诗人并不懂中文,范晔推测其阅读来源可能是西班牙著名汉学家黄玛赛翻译的《中国诗歌小集》(Breve antología de la poesía China),从唐代的李白到现代的马特奥斯,这种远渡重洋的妙赏与契合让范晔印象深刻,也为中国与西班牙文学因缘际会而感动。

《中国诗歌小集》(Breve antología de la poesía China)

《百年孤独》里,书本陪伴加泰罗尼亚智者度过流亡岁月,范晔的书房也是他的“避难所”,这一容纳庞杂知识的空间给予范晔以充分的自由,他可以邀请自己喜爱的书籍走入其中。有的是出于对内容的好奇,有的则是由于书籍装帧与其审美舒适度的契合。但或许是阅读兴趣正离其术业专攻不远,范晔的“闲书”与“正经书”并非泾渭分明,有一些最初购买时完全出于兴趣使然的书籍,在范晔此后的讲课或者研究写作时忽然也派上用场,于是“正经”与“闲杂”之分类便兴替改易,不变的,是范晔对西语文学的持守与热爱。

在西班牙格拉纳达常逛的旧书店

书房也是范晔的“玩具房”,他笑称自己经常把书“搬来搬去”,在范晔手中,书籍似乎也成了孩童的积木,其摆放和重组并不是仅仅为了视觉上形成大小开本排布的整齐,而是遵循自己的设计,展现着他的灵思与谐趣:有一些按照书脊色彩的搭配进行放置,还有一些来自他认真给书籍组合的“cp”,如将《捉猫故事集》与《如何屠龙》并列,“两个词组好像能形成对仗和反差,挺好玩儿。”他还有意把作为西方现代小说奠基之作的《堂吉诃德》与欧洲文艺复兴之先声的《神曲》放在一起,“我想堂吉诃德和但丁可能都不会有太大的意见”,范晔笑笑说。他别出心裁地为每本书寻找着恰当的位置,也正是在此过程中,形成了其有关知识乃至生活的秩序感。

《捉猫故事集》与《如何屠龙》摆放在一起,书名形成有趣的对仗

“严肃的游戏精神”

“有趣”和“好玩”是范晔在采访时提及最多的词汇,这不仅是他遴选书籍、建构书房的理念之一,也是他的生活哲学的重要构成部分。

范晔购买的第一本外文书正是因“有趣”而钟情。2003年,第一次出国的他在墨西哥的小书店被一本封面画着苍蝇的书吸引,那是奥古斯都·蒙特罗索的《永恒运动》——如此宏大的标题,却实际上是一本苍蝇主题的书,使人忍俊不禁。而该书介于小品、杂文、散文诗之间的实验性文体也让范晔感到新奇又愉悦,这本出版于1972年的二手书至今仍被范晔视为珍藏。

《永恒运动》书影

范晔希望自己是一个有趣、有幽默感的人,他不喜欢“安全无害的庸常世界”,期待着生活中种种意想不到的惊喜和遇合。而他不动声色的幽默感,也镶嵌在生活细节里。范晔喜欢动物,自称“猫科动物之友”,他的书架间的摆件是美洲豹、大食蚁兽等各类“珍禽异兽”,仿佛能够组建一个猛兽动物园;不仅如此,范晔还会精心装扮他的书架“宠物”们,比如给南浣熊戴上一顶毛线睡帽,让恐龙化石骑上自行车……有限的空间之内,范晔用其无限的想象力和幽默感探索“此间的奇境”。

这种对“有趣”兴致盎然的追求似乎也成为范晔从事翻译工作的特点,虽然他带领人们敲开了马孔多的大门,但其译著中属于魔幻现实主义的作品,也仅《百年孤独》一部而已。他把自己比喻成本雅明所说的“都市浪游者”,“专门喜欢东瞧瞧西看看,看有什么好玩就手痒,就想试试。”范晔翻译过的作家中,路易斯·塞尔努达和维森特·阿莱克桑德雷虽同属“二七一代”诗人,但性情和创作风格有相当大的差异;其翻译过的拉美“文学爆炸”四大天王中的三位即胡利奥·科塔萨尔、加西亚·马尔克斯、卡洛斯·富恩特斯,他们的创作题材和作品风格也相迥异。尽管范晔称其所翻译的书在种类方面“其实没什么太多规律”,但上述却有一个共同的特点:拥有各自独特而鲜明的文风,也正是它们的不入庸常,吸引了范晔的阅读兴趣,并成为其翻译的重要动力。

与马尔克斯的妹妹Aída奶奶聊天

相较《百年孤独》,范晔更喜欢自己的译著实为塞尔努达《致未来的诗人》与科塔萨尔《万火归一》,他似乎能自然地把握到这两位诗人的创作肌理,感受到一种自然的理解与契合:前者是在格格不入中蕴含有澎湃激情,而后者则带有“克罗诺皮奥精神”的艺术家气质,范晔将其概括为一种“严肃的游戏精神”——而这正是他十分喜爱并深为向往的。

(西班牙)塞尔努达著,范晔译《致未来的诗人》

(阿根廷)科塔萨尔著,范晔译《万火归一》

尽管在面对翻译对象时,范晔重视“有趣”的“游戏”质素,但就翻译工作本身而言,其“严肃性”则远占上风。范晔的书架上有一片区域专门放置金庸和还珠楼主的武侠小说,那是他青春的自留地,而他也常以侠客譬喻翻译者:“大约是以前武侠小说看得太多,曾一度喜欢把译者想象作《刺客列传》中的人物,审时度势不肯轻易出手,百般琢磨文字只为倾力一击。”

范晔收藏的武侠小说

范晔虽自言交完译稿后便如侠客一般“事了拂衣去,深藏身与名”,但其中淬炼文字,也正如武林义士锻炼武功一般,历经纠结磨难,最终方能使文从字顺、语意圆融。

不管是小说还是诗歌,范晔在进行第一遍翻译时基本采取“直译”的策略,即完全遵照原文,但他发现,其实“贴着翻不一定是最忠实的”,因为如果连句序都按照西语的模式,其中就会产生一个问题:“有些句序在西文中虽然很长,但并不古怪;但放在中文里,如果连词句的顺序皆完全一致,则会形成一种原文中没有的古怪、生硬感。”因此便需要第二、三甚至更多遍翻译,此时范晔会梳理句意并对语句加以润色。为了确保翻译的准确性,范晔还经常在友人帮助下使用英、德、法、日等多种语言的译本进行比对,以检查自己的译文文义是否忠实于原作:“相当于邀请了几个老师来帮助我校对。”

从书房的阅读者到创造书籍的翻译者,范晔尝试在不同语种间实现“对等原则”,其译文的呈现方式更多取决于其作为读者的阅读经验,正像译界前贤罗新璋、傅雷等提出的“译应像写”“理想的译文仿佛是原作者的中文写作”那样,范晔在追求意义准确的同时,尽量不破坏原文的文本重复、内在韵律和隐喻结构等特征,他希望“翻译后仍然是个作品,而不仅仅是译文”,也因此自行增加了翻译的难度和挑战。为了追求对《百年孤独》口吻与情感色彩的还原,他会对译文的叙述语调进行不断揣摩,并最终达成“以一种非常神奇的、煞有介事的方式讲述最琐碎、日常的事情”的作品风格,让无数读者牢牢记住了“奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午”;而在翻译《三只忧伤的老虎》时,由于该书用古巴方言写作,涉及知识琐碎纷繁并充满各类语言游戏,范晔不得不感叹“确实太难弄了”,但他还是咬牙坚持下来,将一本西语绕口令式的书呈现在中国读者面前,从而掀开西班牙语文学极致丰富表达形式的瑰奇一页。

用创作向翻译过的作家致敬

翻译是最深刻的阅读,也成为范晔创作之路的基石。在翻译《万火归一》《百年孤独》等作品过程中,他也进行随笔和小说创作,这些作品最终结集为《诗人的迟缓》。他不喜欢陈腔滥调,希望尝试用新颖的方式呈现习以为常的主题,用文学作品“复现人的生活”。“我曾经有一个‘妄想’,如果能写谁像谁就好了。”因此,范晔在《向科塔萨尔致敬》一文的书写中有意识地摹仿科塔萨尔的笔法和特质,力图使该文的风格“很科塔萨尔”,《诗人的迟缓》中第一篇文章的标题“如果在冬夜,三位旅人”出自伊塔洛·卡尔维诺的小说,其中的笔调则来自对其翻译过的西语作家的戏仿:让读者们在字里行间感到一种微妙的似曾相识之感,也正是范晔向他翻译过的作家致敬的方式。

2018年在墨西哥城著名的“哈瓦那”酒吧(马尔克斯、波拉尼奥等作家都曾是此地常客)

幻想文学作品《时间熊,镜子虎和看不见的小猫》被范晔称为一本“伪童话”,其文风则与其翻译和阅读密不可分。“‘动物手册’部分编排是比较‘博尔赫斯式’的”——它们都是幻想动物,然而范晔却要“煞有介事”地为它们寻找动物学的归属,“每一种动物应该都有自己的拉丁学名,但只有前两种动物的拉丁文学名是现实存在的,其他的动物本来就是虚构的,所以本就不可能有拉丁学名,所以我给他们编了名字。”

此外,范晔还在这些动物中还藏了一些小小的“梗”,比如“风铃狮子”在书中的拉丁学名为“Leon chuang-tzu”,“ chuang-tzu”即“庄周”,原因是行文中“微风的时候,大风的时候,狂风的时候都会发出不同的声音,像湍急的流水声,像迅疾的飞箭声,像粗暴的呵斥声”的描写灵感实取自庄子《齐物论》“激者,謞者,叱者,吸者,叫者,嚎者,穾者,咬者,前者唱于,而随者唱喁。泠风则小和,飘风则大和,厉风济,则众窍为虚”等想象。

此外,书中将“熊”所原属的“食肉目”全部置换成了“食梦目”,同样是范晔的细微巧思。

至于“镜子虎”所融合的“镜子”与“虎”两种元素,也是博尔赫斯极富隐喻性的重要意象,范晔设计这一形象,意在与博尔赫斯形成遥远的回响。

他将其贯通古今中外的庞大知识体系悉数统合于其创作之中,传统的文学母题与诚挚的生命体悟相融合,它们根植于范晔的阅读和翻译经验,并最终生长出一片簇新的文学风景。

走出书房:“惟有前方”

除了在墨西哥一年,在西班牙三年,范晔几乎未曾离开燕园,这里的人文化育和四时风物早已成为他生命的一部分。“北大有一种特别的氛围。”从北大学生到北大教师,范晔总能在身边的师生中找到同声相应、同气相求的伙伴,“会为某个诗句而感到兴奋、被特定的文字打动,仔细想来,这应该是一种幸运甚至是奢侈。”在北大的学、教的28年,范晔以语言为支点,实现与西班牙和拉丁美洲跨越时空的奇妙联结;北大的包容与丰实更让他有勇力关注“鲜花,河流和大地”,注目并关怀灭绝和濒危的动物们,本科的最后一年,范晔与好友建立了“猛犸濒危野生动物协会”,不取“保护”之名,因为人与动物之间需要生命的对等性;他主张放下知识、文化、判断、观念与包装,关注那些“有斑纹和有羽毛的诗歌”,这也正是北大教会他的——不止于自己“冰冷玲珑的壳”,而是对远方亦有理性关切,维护不同生命形态的自由与尊严。

时至今日,范晔虽然从事西语翻译工作近30载,他最喜欢的还是其第一部译著、短篇小说集《万火归一》中《南方高速》的结尾:“……天线上绑着的红十字小旗在疯狂地飘摆,车流以时速八十公里的速度朝着渐行渐增的灯火驶去,却没有人真正明白为什么要这样匆忙,为什么要在夜间公路上置身于陌生的车辆之中,彼此间一无所知,所有人都直直地目视前方,惟有前方。”

距离翻译《百年孤独》的日子已有13年之久,范晔的新译著也在相继问世。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚永远留在马孔多,但是燕园的范晔还要继续追寻属于他的“惟有前方”:以书房为原点,拓开无限广阔的西语世界。

学者简介

范晔,副教授,北京大学西葡意语系主任、硕士研究生导师。译有加西亚·马尔克斯《百年孤独》,科塔萨尔《万火归一》,因凡特《三只忧伤的老虎》,塞尔努达《致未来的诗人》,波拉尼奥《未知大学》等西语文学作品数种。另著有《诗人的迟缓》《时间熊,镜子虎和看不见的小猫》等。

原文转载自北京大学新闻网:https://news.pku.edu.cn/xwzh/ab6b0f15840a47c58549fa1b13b77953.htm